春节象印

在中国的传统节日里,春节可以说是最重要的节日。在节日期间人们除旧布新、迎喜接福、拜神祭祖、祈求丰年,用各种各样的形式,迎接春天,迎接新的一年。从除夕的年夜饭,到元宵的花灯,这个节日经历了悠久的历史,囊括了万千的风俗,但始终不变的是人民祈求祥瑞,欢庆团圆的心。

《岁朝图轴》北宋·赵昌(局部)

一元复始

百节年为首。从古到今,从南到北,都留下了丰富多彩的过年习俗。拿过年的吃食来说,北方人倾向于吃饺子。“饺子”谐音“交子”,意思是旧年新年交会在子时,取的是“辞旧迎新”的好意头。而南方可能更倾向于吃年糕,年糕年糕,“年年高升”。不管饺子还是年糕,都包裹着我们对新年的期盼和祝愿。那么在遥远的古代,我们的古人是怎么庆祝春节的呢?下面我们就从王安石的《元日》中,去看看古人是怎么过年的。

元日

北宋·王安石

爆竹声中一岁除,

春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日,

总把新桃换旧符。

爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。“放爆竹”和“屠苏饮酒”是中国春节的传统习俗,作者开篇就引入了最突出的习俗,来烘托节日的喜庆。我们仿佛可以看到,小孩子捂着耳朵站在家门口,看大人们点燃新春的爆竹。等到从井里取出早就泡好的的屠苏酒,年的味道就越来越浓郁了。迎着和煦的春风,开怀畅饮屠苏酒,新的一年就这样开始了。

而古人又会以什么样的方式总结过去的一年,迎接新的一年呢?“总把新桃换旧符”。它是一种画着神像、挂在门上辟邪祈福的桃木板,每年元旦都要取下旧桃符,祈求岁岁平安,年年增福。

春节的到来,不仅仅是锣鼓喧天,鞭炮齐鸣,还有百花盛开,春满人间。北宋画家赵昌所画的《岁朝图》,就将鲜艳明丽的花朵作为贺岁的礼物送给了宋徽宗,同时也送给了千年之后的我们。

《岁朝图轴》北宋·赵昌

我们可以看到这幅画上面,色彩斑斓,各色花朵在画卷上蓬勃绽放。从这幅画所洋溢的艺术气息可以看出,古代人高雅的生活情趣和独特的春节习俗。我们过年的时候,也不妨学学古人,买一些应景的年宵花摆在家里,一下子就把年味给烘托出来了。

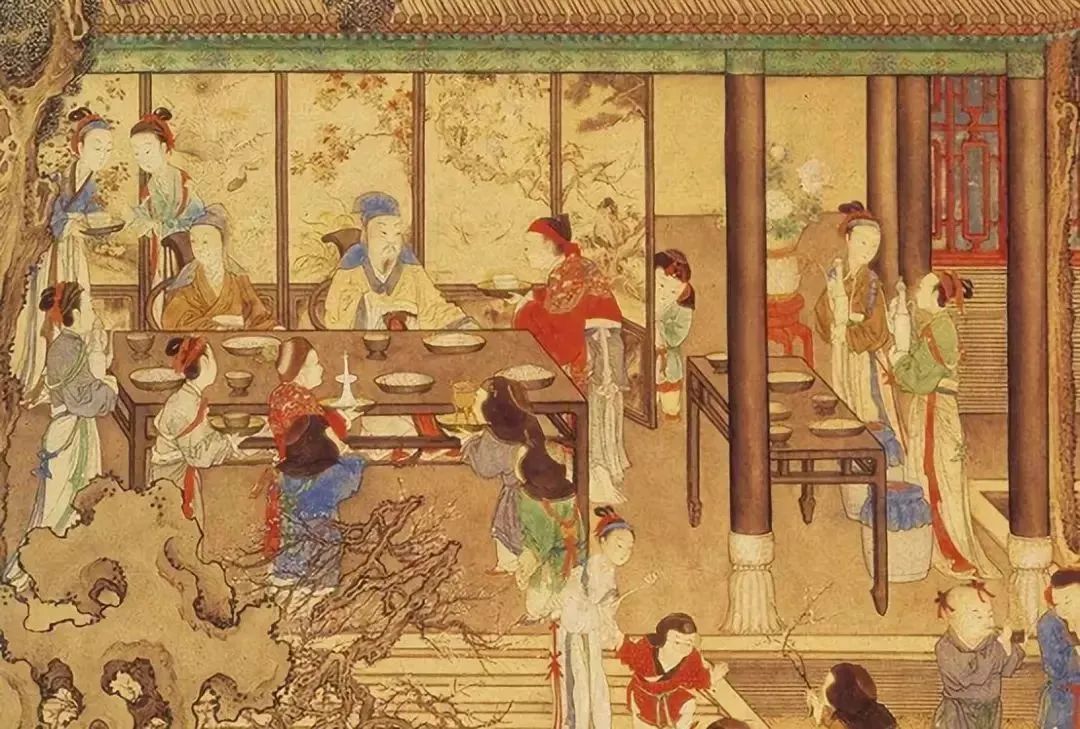

《岁朝欢庆图》清·姚文瀚(局部)

除夕守岁

在整个春节的欢庆流程里,除夕之夜,当然是重中之重。全家人其乐融融,操持一桌丰盛的年夜饭,把酒言欢,围炉守岁,共同迎接新的一年的到来。从下面这阙宋词之中,便能读出那流传千年、不曾改变的除夕情结。

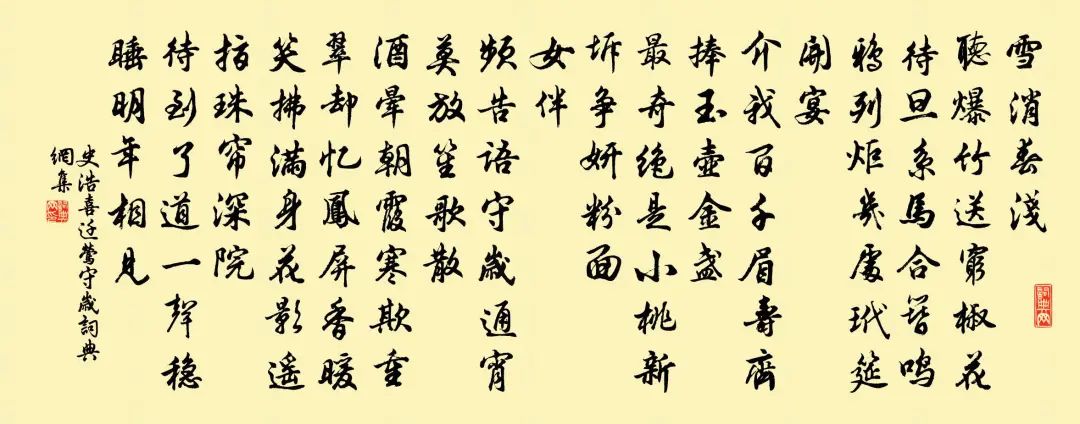

喜迁莺·守岁

南宋·史浩

雪消春浅。听爆竹送穷,椒花待旦,

系马合簪,鸣鸦列炬,几处玳筵开宴。

介我百千眉寿,齐捧玉壶金盏。

最奇绝,是小桃新坼,争妍粉面。

女伴。频告语,守岁通宵,莫放笙歌散。

酒晕朝霞,寒欺重翠,却忆凤屏香暖。

笑拂满身花影,遥指珠帘深院。

待到了,道一声稳睡,明年相见。

这阙词声情并茂,色彩缤纷,仿佛一边阅读,一边就能感受到满眼的花团锦簇和浓烈的节日氛围。户外,是一片爆竹震天;室内,是一场美酒欢宴。华灯宝炬,燃出一片灯火通明;玉壶金盏,盛满了美好的祝愿。

古老的春节流传数千年,留下丰富的节日文化,它们被记录在诗词歌赋里,也鲜活的留存在水墨丹青中。清代乾隆年间的宫廷画家姚文瀚创作的《岁朝欢庆图》,就描绘了春节的热闹景象。

《岁朝欢庆图》清·姚文瀚

整幅画构图繁密,既渲染出阖家团圆的喜庆,又做到了繁而不乱,秩序井然。与繁密的构图相得益彰的,是这幅画富丽堂画的设色,浓艳的朱砂、饱满的青绿让画面流光溢彩,恰到好处地衬托出节日的喜庆气氛,且不流于俗态。

随着时代变迁,我们庆祝春节的方式也随之改变,但迎接新年的欢乐与期待没有改变,它的核心内涵也不会改变:一家人团团圆圆,希望来年越来越好。

内容来源:《诗书画·传统节日》

图片来自网络

文案提供:第二图书借阅室