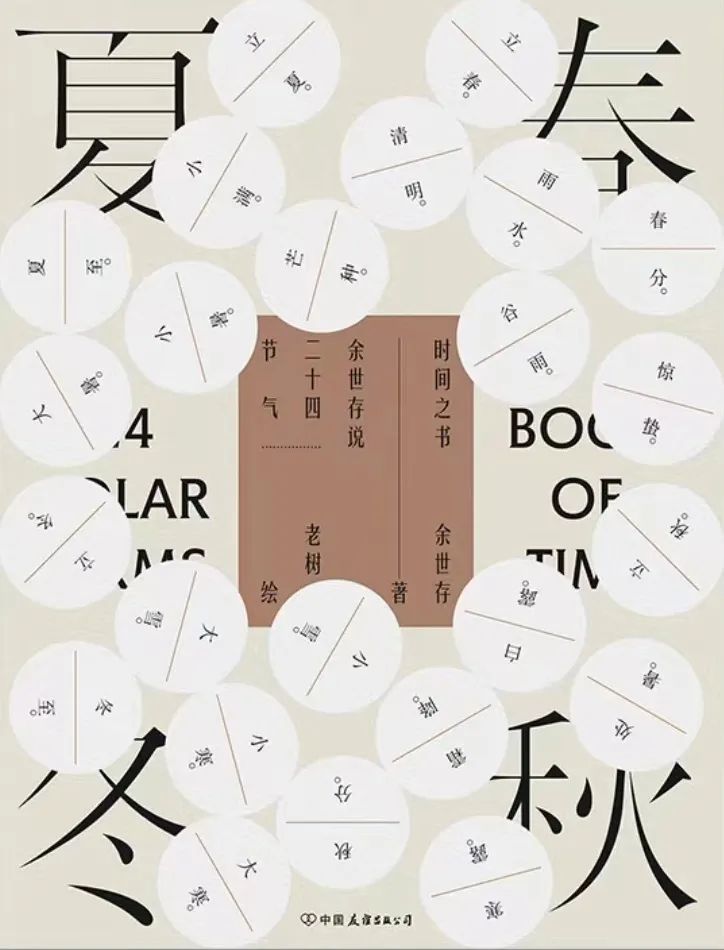

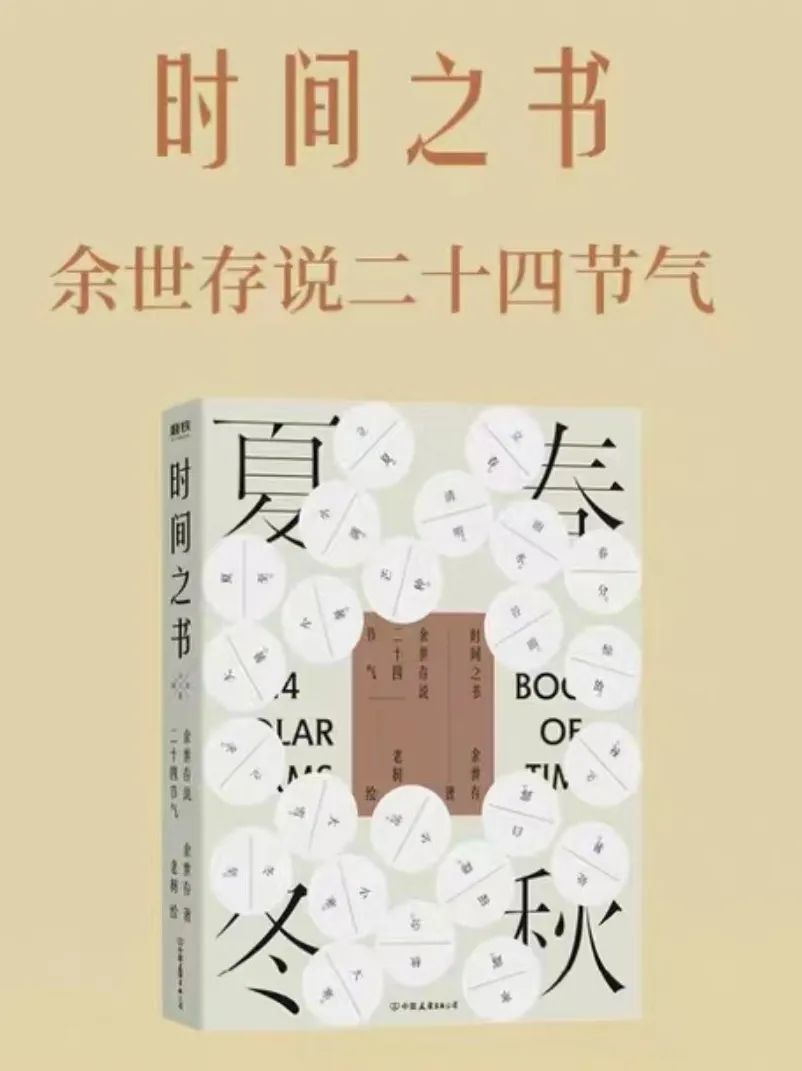

时间之书

余世存说二十四节气

《时间之书》

余世存/著 老树/绘

中国友谊出版公司

余世存:诗人、学者,毕业于北京大学中文系。被称为“当代中国最富有思想冲击力、最具有历史使命感和知识分子气质的思想者之一”。

老树:画家、学者,本名刘树勇,中央财经大学文化与传媒学院教授,艺术系主任。

馆藏位置:

3楼科技咨询中心02排04列3层

年轻人

你的职责是平整土地

而非焦虑时光

你做三四月的事

在八九月自有答案

权威推荐:

荣获第十三届文津奖推荐图书,白岩松、吴晓波、杨锦麟、窦文涛;人民日报、光明日报、新京报、中华读书报、江苏省全民阅读领导小组、上海市民文化节、《读者》读书会一致推荐!

人民日报:

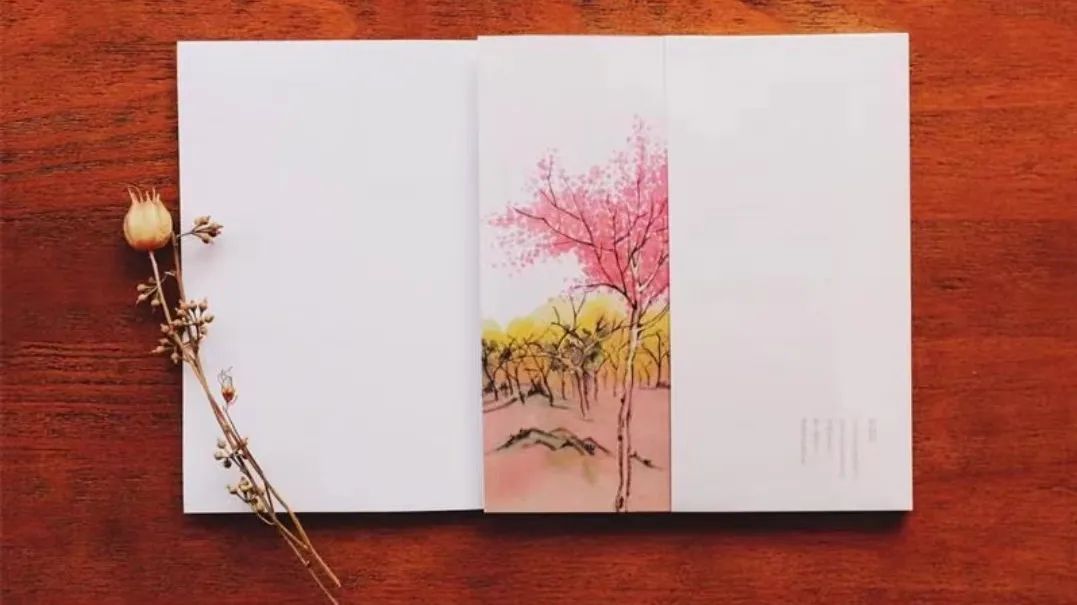

《时间之书》从中国文化、中国人的生活与道德理想等方面讨论节气和时令,二十四节气在作者笔下成为时间政治、时间伦理与时间哲学的表演文本;而老树所绘的充满温情的二十四节气插画,更给这本书增添了绚丽的色调与无尽的美感。

白岩松:

二十四节气教我们平静下来,这个世界上最有力量的东西是时间。《时间之书》特别不适合一口气看完。您最好在每一个节气那一天或者前后看一下那个节气,用一年的时间看完,我认为是最佳阅读这本书的方式。

老树:

《时间之书》让人感到二十四节气是一种经验,好像是在时间里旅行,就像一个内在的密码一样,到那时候提醒你应该要干什么,应该是什么样的情绪。

杨锦麟:

《时间之书》唤起了我们对中国古代文化博大精深的一种敬意,余先生煞费苦心,在今天碎片化的时代用文字再把大家重新唤醒到古人留下的天人合一的生活规律的境界。

内容简介:

节气是中国人生存的背景和时间,生产和生活的指南。本书以宏大的笔触和独特的视角介绍了节气在天文、气候、农业、养生、历史、美学、哲学观念等方面的常识,对于每一节气、物候的介绍,都从一个侧面切入中国的历史、习俗和生存之道。解读中国人的时间哲学。节气不仅跟农业、养生等有关,也跟我们对生命、自然、人生宇宙的感受和认知有关。作者将节气的自然时空与置身其中的人的关系作了说明,让当代人认识到,二十四节气的古典时间在我们身上依然发挥着作用。引领当代人重温古典时光,亲近天地万物。

二十四节气既是生存方式,也是生活方式。重温节气不仅仅是追忆逝去的田园牧歌,更是温故知新的寻根感悟之旅。

内容节选:

当然,中国人更熟悉龚诗:“九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。”还有鲁迅的诗:“万家墨面没蒿莱,敢有歌吟动地哀。心事浩茫连广宇,于无声处听惊雷。”一代代的先行者希望唤醒人心。据说嗜欲深者天机浅,那些本能生活的、那些沉溺于欲望中的人,与天地沟通的灵性、智慧是极为浅薄的,他们的一个表现就是贪睡。冬去春来,在惊蛰时分,那些装睡的人,那些昏睡的人,那些贪睡的人,他们未必听得懂天地间的雷声,未必明了天上雷公的愤怒。

--引自章节 春 惊蛰

霜降的习俗还有吃柿子一说,“霜降不摘柿,硬柿变软柿”。霜降时节要吃红柿子,据说这样不但可以御寒保暖,同时还能补筋骨。还有对于霜降吃柿子的说法是:霜降吃丁柿,不会流鼻涕。也有对于这个习俗的解释是:霜降这天要吃柿子,不然整个冬天嘴唇都会裂开。住在农村的人们到了这个时候,则会爬上柿子树,摘几个光鲜香甜的柿子吃。其实,习俗之谓除了地缘,也与时令有关。大自然开结的果实,自然宜于当时的身体需要。反季节的食物瓜果虽然有口味上的新鲜,但终究不如当令的果实宜人。

--引自章节 秋 霜降

对小寒节气,先民用了很多话来三复斯意。如说这一时期:“雷雨之动满盈。天造草昧,宜建侯而不宁。”雷雨交加滋养万物,充盈天地。天始造化,万物萌发,草创之始,冥昧之时,宜于付诸行动建功立业,而从此难以宁静。或者说,在不宁中求得大安。尽管创业艰难,先民仍系辞说这一时期是非常吉利的,在全年的六十四段时空里,只有包括这一小段时空在内的有数的几段得到了“元亨利贞”的评价。

--引自章节 冬 小寒

引领当代人重温古典时光

亲近天地万物

(以上图文均来源于网络)

文案提供:青少年阅读体验中心